Art Column

第32回「瑞花」

戸を開けて驚く雪の晨かな(漱石)

井戸の掘削から始まった画廊の新築工事。その朝は雪になった。初日から生憎の天気になったと愚痴をこぼして「あら、白は始まりの象徴、お浄めの雪よ、香世ちゃん」とお客さんから諭された。

あれから15年、このところ白い色が何故か心に沁みるとつぶやいたら、「その心は?」と相棒が占い師のような表情で私を見た。

朝4時ごろに目覚める。冬の夜明けは遅い。暗闇の中妄想の時間が始まる。天下絶品の時間だ。星がなく波の鬣が白く走っている夜の浜辺。低いが確実な波の音。夢のしじまに黒田泰蔵の白磁が浮かぶ。

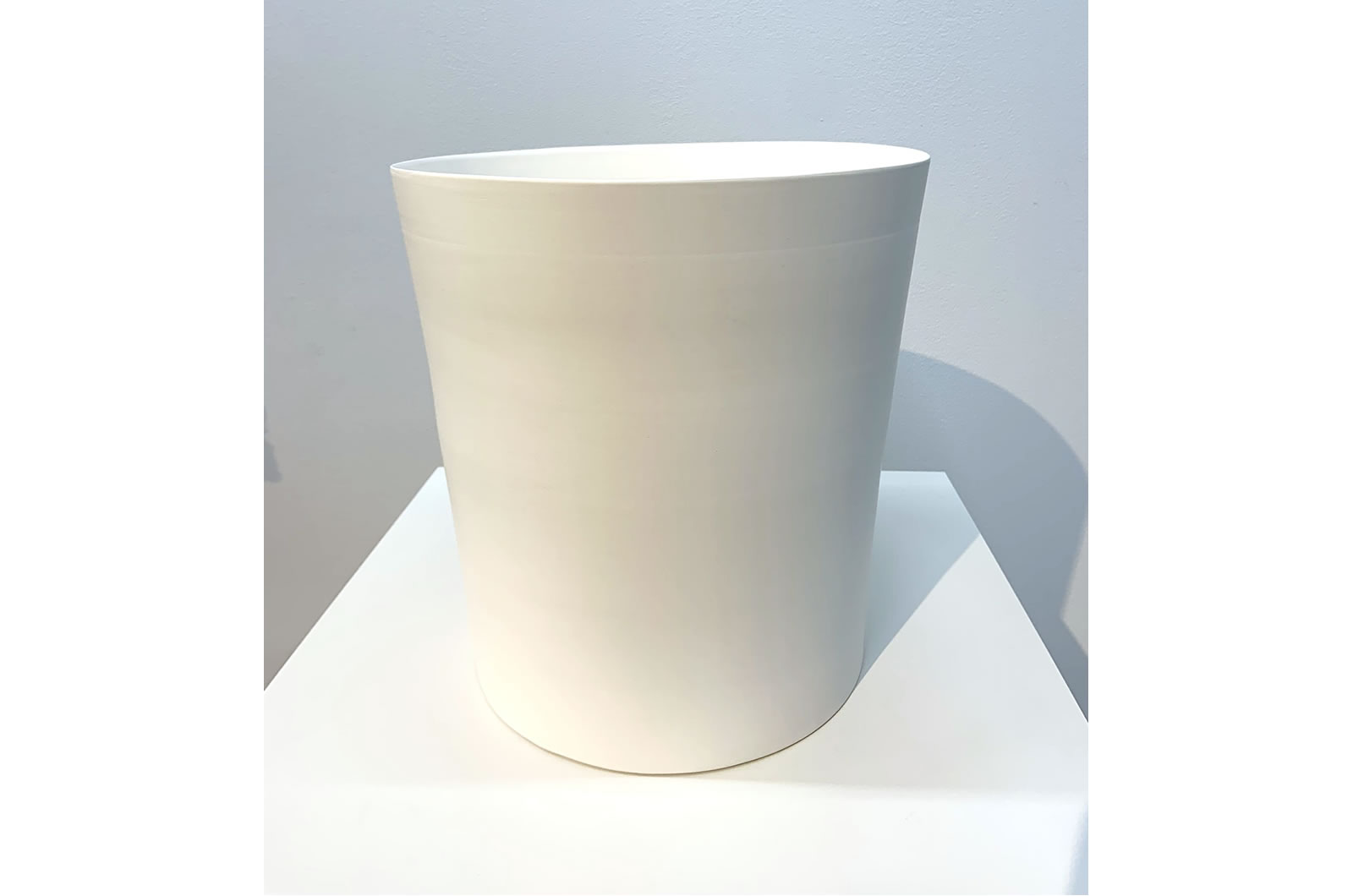

黒田は45歳から約30年間白磁の制作にひたすら打ち込んだ。最初に白磁の作品を発表したのが1992年。その頃の食器を長らく大事に使っていたが、亡くなる直前に円筒を一点譲って頂いた。集大成となる大阪市東洋陶磁美術館での個展に出品するため集中して制作された白磁の円筒だが、コレクターに納めた後、画廊に作品が一点も残っていないのがさみしくなってお願いした。その白を、ふとたしかめてみたくなった。

冬の日ざしに導かれて、それはゆくりなく穏やかな明るさを湛えていた。桟箱の中に残された作品を包んだ布と薄い綿や和紙。作家が拘ったそれらが、産着のようにも旅立ちの衣のようにも見えた。

初めてかけた電話で、黒田さんからいきなり自身が癌である事を告げられたが、まとまった作品の制作を依頼して、帝国ホテルの喫茶で打ち合わせをした。黒田さんとアシスタントのOさん、こちらは私と相棒。「緊張を多田美波のガラスの壁面が和らげた。今でもどの席に座ったかはっきりと覚えている」と相棒が言う。

コレクターと訪ねたアトリエは、伊豆の海に面した崖の上に建っていた。広闊な庭を有し、眼下に富戸の港が見え、遠く太平洋が広がる景色は遥々訪ねた疲れを癒した。条件が揃うと伊豆七島がキレイに見えるという。日中は来客で賑わい、住居はサロンと仮す。制作は夕食後少し休んで、日が変わる前から朝までの時間続けて轆轤を引くと聞いた。毎日3時間程度の睡眠で支障なしと笑った。

富山にいらした黒田さんにフレンチをご馳走になったのはいつだったか、デスクの抽斗から出てきたレストランの名刺にその日付を見付けた。それから1年余り後黒田さんは亡くなり、更に3年経ってレストランも店を閉じた。

轆轤上で回転する土を真っ直ぐ垂直に引き上げてつくる円筒。黒田さんは「空中に線を引く」と捉えている。釉薬を掛けずに焼き上げ、サンドペーパーで磨いて仕上げられるシャープな線の造形。造形の美しさはわずか1ミリほどの縁の薄さにもある。ともすれば弱くなる洗練と強さを保つ純粋の、二つがせめぎ合っている。

作る手は作家の意図を超え、作品そのものが内発するものを導くかのようだ。作家から見れば美は「向こうからやってくるもの」なのだ。終わりなく手にまかせて作り続け、手がこれで「よし」という限界まで作り進む。人事を果たした末に生まれる美。時間と向き合う手仕事の妙味に、作家は取り憑かれた。

もしかして人生もまた「向こうからやってくるもの」と考えれば、天与の波に乗せられて、作家は恩寵のように天降る満足を知り、その人生においてある達成感を味わうことが出来たのではないだろうか。

先日、今朝手折ったと友が年賀に添えて白侘助を持って来てくれた。やがてひとつ残った小さな蕾を、お猪口の水に爪楊枝で支えて置いた。知らぬ間に、かたい緑を破って芽吹くように白い花弁が顔を出した。

窓の外を見やれば、黒々とした冬木立を真っ直ぐに振り降りた霰はしだいに雪となり、辺りはにわかに白く静謐な世界へとその相貌を変えた。